Repenser de fond en comble la géopolitique: pourquoi Mackinder est dépassé

Les conflits du monde suivent une ligne de fracture dessinée par la géopolitique anglo-américaine (Mackinder et ses successeurs). Elle ne fait plus aucun sens sinon pour un Occident en déclin et recul

Cent jours qui ont changé le monde

Entre le début août et le début novembre 2024, Ulrike Reisner et moi-même avons suivi, à raison de deux ou trois analyses par semaine, la tentative désespérée de l’administration Biden de provoquer un conflit majeur contre la Russie, l’Iran ou la Chine. Le raisonnement était simple: une guerre majeure était le seul facteur qui pouvait empêcher Donald Trump de parvenir au pouvoir.

L’offensive dans la région de Kursk et la tentative israélienne d’entraîner l’administration Biden dans une guerre directe avec l’Iran étaient les deux manifestations les plus visibles, parmi une multitude de provocations que nous avons relevées. Cependant, le plus essentiel, pour nous, était de faire comprendre le sang-froid des dirigeants russes, iraniens, chinois, qui lisaient clair dans le jeu de Washington, de Londres et de Tel-Aviv et ont désamorcé les provocations les unes après les autres.

Il faut réfléchir à ce que cela signifie, du point de vue des nations d’Europe et d’Amérique du Nord: avoir été ou être encore gouvernés par une oligarchie qui cherche à provoquer une crise internationale majeure. Plaçons-nous du point de vue des “valeurs” toujours invoquées par l’Occident: des régimes démocratiques, en partie phagocytés par une oligarchie, font le pari d’une guerre; en face, des régimes jugés illibéraux voire totalitaires, résistent à une escalade politique et militaire.

Avec Ulrike, nous avons publié nos chroniques:

Le basculement décisif a eu lieu mais un accident est encore possible

Avec Ulrike, nous étions d’avis que le plus dangereux serait passé une fois Trump élu - nos analyses nous amenaient, le livre en témoigne, à parier sur la réélection du prédécesseur de Joe Biden. Nous prenions en effet au sérieux le premier mandat de Trump et son opposition au déclenchement de nouveaux conflits.

Depuis lors, des analyses me sont parvenues, de la part d’observateurs fiables du gouvernement Trump qui me donnent à penser que le président ‘45/47” porte un regard lucide sur l’affaiblissement de la puissance américaine. Non seulement il juge que l’administration Biden a commis une erreur majeure en provoquant le rapprochement de la Russie et de la Chine; mais Trump serait au fond convaincu, si j’en crois mes interlocuteurs, que les USA seraient incapables de gagner une guerre contre la Russie ou la Chine séparément.

J’ai publié hier dans Le Courrier des Stratèges, un article où j’explique comme Trump donne le change, au besoin de façon bouffonne, pour camoufler le déclin de plus en plus apparent des USA. Ainsi quand il mime un ultimatum à la Russie. Ou bien, il y a quelques semaines, quand il a mis en scène ce que j’ai appelé “le match de catch” entre les USA et l’Iran, pour simuler une guerre et forcer Israël à arrêter un conflit qui menaçait de tourner au désastre, non seulement pour l’Etat hébreu mais pour les Etats-Unis eux-mêmes. En effet, les missiles iraniens ont percé le “Dôme de Fer” israélien au point de mettre sur la sellette l’industrie militaire américaine qui équipe le bouclier antimissiles israélien.

Trump, c’est un “fou du roi” qui a mis au placard le roi - qui est nu - et assume le pouvoir; le peuple américain l’a choisi par deux fois parce que lorsque tous les gens censés être rationnels sont devenus fous, le fou, lui, s’est mis à dire la vérité. Le président américain ne peut pas sortir de ce rôle, au moins pour l’instant, parce qu’il est confronté à deux écueils:

+ premièrement une part non négligeable du pouvoir washingtonien s’est rallié à lui (personne ne voulait de Kamal Harris); or, Trump ne peut pas dire à cette partie de l’oligarchie: l’Empire, c’est fini. Il doit les amener à choisir d’eux-mêmes le repli.

+ deuxièmement, il y a encore un camp globaliste forcené. Il est marginalisé aux USA mais il règne encore à Londres et à Tel-Aviv. Et il s’est taillé des positions de repli à Bruxelles, au sein de l’OTAN et de son bras politique qu’est l’Union Européenne.

Pour des raisons que nous éluciderons dans d’autres articles, Londres et Tel-Aviv sont les jusqu’au boutistes du globalisme. Ils ont, selon plusieurs connaisseurs, un appui dans une partie de la CIA. C’est ainsi que l’on peut expliquer le renversement du régime d’Assad en décembre 2024, alors que Trump n’avait pas encore repris ses fonctions; mais aussi l’attaque contre les aérodromes militaires russes pour cibler avec des drones les bombardiers stratégiques russes, le déclenchement de la Guerre d’Iran ou la Guerre de Deux Jours entre Inde et Pakistan.

La Guerre d’Iran a montré comme Trump pouvait procéder à une mise en scène pour donner le change à ses soutiens venus du camp impérial mais aussi pour maîtriser les globalistes. Il n’empêche; ce qui se passe est dangereux. La Guerre d’Iran ou celle entre le Pakistan et l’Inde auraient pu déraper. Avec Ulrike, nous maintenons l’analyse de notre livre: la période du début août au début novembre 2024, ce sont bien “cent jours qui ont fait basculer le monde” - le globalisme a stratégiquement échoué; mais cela n’empêchera pas des provocations (de plus en plus) forcenées des éléments extrémistes du globalisme suprémaciste occidental.

Maintenir coûte que coûte la géopolitique de Mackinder?

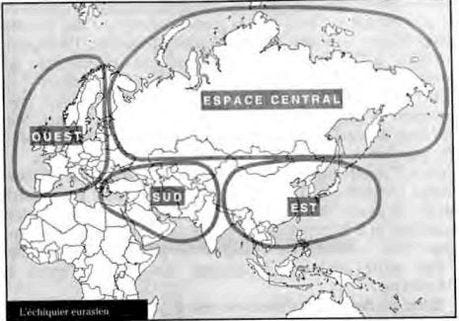

Je suis obligé de proposer ici une version très grossière du schéma de base de la géopolitique anglo-américaine depuis sa première formulation, en 1904, par le géographe d’Oxford Halford Mackinder (1861-1947). Ce dernier voyait un affrontement fondamental entre les puissances terrestres et les puissances maritimes pour le contrôle du “heartland”, du cœur eurasiatique.

C’est le même schéma que l’on retrouve, en 1997, dans l’ouvrage de Zbgniew Brzezinski intitulé Le Grand Echiquier. Voici par exemple une carte du livre, rédigée à l’apogée de l’euphorie impériale américaine, alors que la chute de l’URSS et une Chine sur la défensive (depuis les événements de Tien An Men en 1989) laissaient l’espoir aux USA d’acquérir le contrôle complet de l’Eurasie:

Alex Krainer, observant la constance de la géopolitique anglo-américaine, propose une carte de ce qu’il appelle “l’arc des crises” destiné à encercler la Russie.

Lisons son commentaire, instructif:

En clair, Mackinder suggérait d'encercler la zone pivot d'un croissant de points chauds et d'inciter des nations telles que la France, l'Italie, l'Égypte, l'Inde et la Corée à attirer la puissance pivot (la Russie) dans une série interminable de bourbiers épuisants et paralysants. Ses suggestions ont été prises très au sérieux et ont défini la politique étrangère de l'empire occidental depuis lors.

Au cours des décennies qui ont suivi, la géographie exacte des points chauds désignés a quelque peu évolué en fonction des opportunités géopolitiques (…).

Aujourd'hui, l'Ukraine et la Syrie (ainsi qu'Israël) font partie du rimland, ou « arc de crise », que l'empire a mis en place de la Méditerranée à la Corée afin de maintenir la Russie et ses alliés en état de guerre permanent. Affaiblir ces puissances pivots et empêcher l'émergence d'un empire rival sur le continent eurasien est un impératif absolu pour l'oligarchie occidentale. Elle poursuivra cet objectif même au prix d'une guerre nucléaire contre la Russie.

Eviter la triple alliance de la Russie avec (1) l’Allemagne, (2) l’Iran, (3) la Chine?

Proposant une carte du Transsibérien au début du XXème siècle, Krainer fait comprendre les craintes de l’establishment britannique, telles que Mackinder a su les exprimer.

La Russie était considérée comme la nation la plus susceptible de devenir la puissance terrestre pivot. Mackinder écrivait :

« Les espaces au sein de l'empire russe et de la Mongolie sont si vastes, et leurs potentialités en termes de population, de blé, de coton, de combustible et de métaux si incalculables, qu'il est inévitable qu'un vaste monde économique, plus ou moins isolé, se développe, inaccessible au commerce océanique... Dans le monde en général, [la Russie] occupe la position stratégique centrale détenue par l'Allemagne en Europe. Elle peut frapper de tous côtés, sauf au nord. Le plein développement de sa mobilité ferroviaire moderne n'est qu'une question de temps... Le renversement de l'équilibre des pouvoirs en faveur de l'État pivot, entraînant son expansion sur les terres marginales de l'Eurasie, permettrait d'utiliser les vastes ressources continentales pour la construction d'une flotte, et l'empire mondial serait alors à portée de main. Cela pourrait se produire si l'Allemagne s'alliait à la Russie. »

L'Empire britannique considérait cela comme une menace existentielle qui devait être neutralisée et détruite. Mackinder proposa une solution à ce défi, qui préfigurait le siècle de la géopolitique britannique :

« La menace d'un tel événement devrait donc pousser la France à s'allier aux puissances d'outre-mer, et la France, l'Italie, l'Égypte, l'Inde et la Corée deviendraient autant de têtes de pont où les marines étrangères soutiendraient les armées pour contraindre les alliés pivots à déployer des forces terrestres et les empêcher de concentrer toute leur puissance sur leurs flottes. »

La Première Guerre mondiale a été la première occasion, pour le monde anglo-américain, de créer une discorde totale entre Allemagne et Russie; il en a résulté un affaiblissement profond des deux pays. Et la Guerre d’Ukraine, un siècle plus tard, relève bien de la même logique. Est-on étonné de constater comme les Britanniques sont jusqu’au-boutistes dans ce conflit?

La Seconde Guerre mondiale a représenté en partie une déviation de ce schéma car Franklin Roosevelt souhaitait une entente entre Staline et lui-même, un condominium du monde entre la première puissance maritime et la première puissance terrestre eurasiatique. Mais à peine Roosevelt avait-il disparu, l’instrumentalisation de la géographie politique pour légitimer la lutte, voulue par les Anglo-Saxons, entre puissances maritimes et puissances terrestres. Qu’est-ce que la Guerre froide sinon une vaste opération de refoulement de la puissance russe et eurasiatique derrière un cordon stratégique imposé?

Dans la durée, on remarque l’obsession croissante des Etats-Unis (et de la Grande-Bretagne) pour contrôler (1) l’Europe; (2) le Proche et Moyen-Orient; (3) la Chine.

Le contrôle de l’Europe est assuré par la soumission de l’Union Européenne à l’OTAN; Israël a eu pour mission d’empêcher une organisation du Proche- et Moyen-Orient Quant à la Chine, elle devait être sous contrôle, depuis le rapprochement entre Nixon et Mao, au début des années 1970.

Cependant, depuis une quinzaine d’années, on constate que les USA ont fait de la Chine une ennemie; la récente Guerre d’Iran a montré la fragilité du dispositif américain centré sur Israël au Proche- et au Moyen-Orient. Seule l’Europe reste sous contrôle américain: l’Union Européenne est même devenue un refuge pour les globalistes en reflux.

Là encore, je citerai Alex Krainer, dans un article récent, où il commente la “guerre de Deux Jours” entre l’Inde et le Pakistan:

Une fois de plus, rappelons-nous que nous n'assistons pas à une série de conflits sans rapport les uns avec les autres : toutes ces guerres ne sont que des champs de bataille différents dans le même conflit entre des systèmes de gouvernance opposés : le système impérial occidental contre tous ceux qui refusent de s'y soumettre. En ce sens, les guerres en Ukraine, à Gaza, au Liban, en Syrie, en Iran, en Afghanistan et au Pakistan sont toutes liées. Elles sont liées d'une autre manière : l'empire occidental est également en train de perdre dans toutes ces guerres.

La guerre la plus importante est peut-être celle qui oppose la Russie à l'Ukraine, proxy de l'Occident, où la défaite totale de l'Occident est imminente. Israël, proxy de l'Occident au Moyen-Orient, a également été stratégiquement vaincu avec l'échec de ses systèmes de défense aérienne pendant la guerre de 12 jours.

Les puissances occidentales ont également échoué à contenir les Ansarullah au Yémen et à provoquer un changement de régime en Iran. Leurs chances de vaincre le Pakistan sont principalement le fruit du désespoir, de fantasmes et d'espoirs illusoires, et grâce à la confrontation entre les technologies occidentales et chinoises en matière d'armement, nous avons désormais une meilleure idée de la façon dont pourrait se dérouler la guerre de l'Occident contre la Chine, sa cible ultime. Tout cela semble plutôt désespéré.

Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’avec le redressement de la Russie, le développement des capacités technologiques iraniennes et l’affirmation de la (grande) puissance économique chinoise, “l’arc des crises” entretenu par l’Occident, est en train de craquer.

La géopolitique de Mackinder est à la base du raidissement anglo-américain pour “tenir” “l’arc des crises”. Mais les positions ne sont plus tenables, du fait de deux poussées irrésistibles.

La Guerre des Corridors

Alors que les globalistes de Londres, de Bruxelles ou de Tel-Aviv espèrent - en vain vu l’indéniable infériorité, désormais, de l’outil militaire occidental - de tenir “l’arc des crises de Mackinder, le président Trump a, lui, compris que l’affrontement, désormais, était à l’échelle du monde, et non plus de la seule Eurasie:

Lignes énergétiques, routes commerciales, chaînes d’approvisionnement, tarifs douaniers, réseaux financiers, chemins de fer, voies maritimes et même accords spatiaux : tels sont les nouveaux fronts du pouvoir mondial. Les règles de l’ordre international sont bouleversées. S’ensuit une lutte acharnée et sans règles pour la suprématie.

Les guerres en Ukraine et à Gaza, les tensions à Taïwan, à Chypre, au Groenland et autour du canal de Panama sont autant de symptômes de cette guerre plus vaste pour les routes et corridors commerciaux. Chacune représente une tentative de domination des flux d’énergie, de biens et de capitaux.

L’Asie occidentale, comme toujours, est le point de départ. Ce n’est pas un hasard si la première visite à l’étranger du président américain Donald Trump depuis son investiture s’est déroulée dans le golfe Persique. Cette tournée de 2025 a permis de conclure des accords d’un montant de 3 200 milliards de dollars et de dévoiler le contrepoids de Washington à l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » (BRI) : le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe (IMEC), qui vise à relier l’Inde, via le golfe Persique, à Israël, puis à l’Europe.

On n’oubliera pas, non plus, le Corridor Nord-Sud, qui doit rattacher la Russie à l’Inde, en passant par l’Iran. L’Iran est en fait au point de jonction des “Nouvelles Routes de la Soie” chinoises et du Corridor Nord-Sud.

On comprend pourquoi les globalistes auraient aimé qu’Israël réussisse dans sa tentative de “décapiter” et renverser le régime iranien. Mais à l’inverse, on voit bien que Donald Trump tire des conclusions opposées à celles des globalistes: il voudrait, d’une part un resserrement de l’emprise américaine directe sur le continent américain (l’hémisphère occidentale); et d’autre part, contre l’Union Européenne, il voudrait en accord avec la Russie; contre Israël, un accord avec l’Iran etc…

Trump comme ses adversaires politiques ont bien compris le danger que représente l’utilisation des technologies nouvelles (Trains à grande vitesse, révolution numérique appliquée aux chaînes d’approvisionnement etc….). L’espace eurasiatique devient, dans une grande mesure, aussi “fluide” que les routes maritimes dominées par le monde anglophone. Il raccourcit même considérablement les distances et les temps de transport.

En réalité, l’opposition de Mackinder entre “puissances maritimes” et “puissances terrestres” d’Eurasie, a du plomb dans l’aile. Encore plus frappant, peut-être, la géographie de l’espace eurasiatique doit laisser la place à une géographie vraiment mondiale.

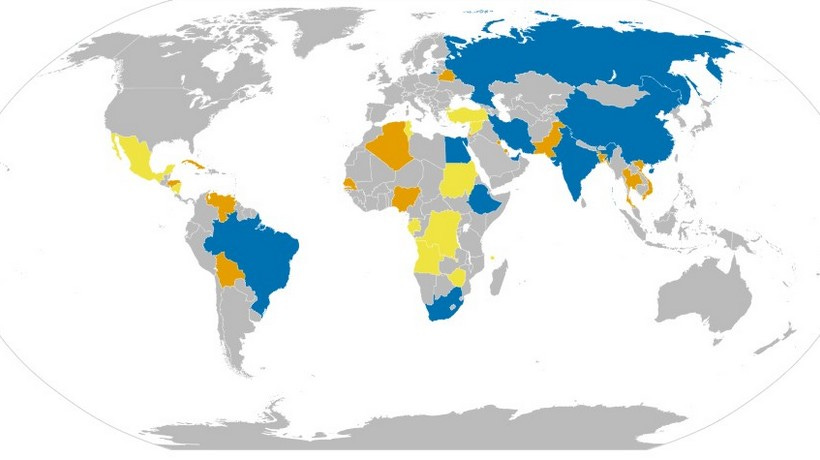

La nouvelle géographie créée par les BRICS

Là encore, je suis obligé de simplifier. Mais, comme le dit avec humour un média: les Etats-Unis pourraient se heurter à un “mur de BRICS”.

En mai 2023, j’écrivais dans Le Courrier des Stratèges:

Quelles que soient les limites d’une planisphère européo-centrée, on voit une tendance fondamentale : la constitution d’une diagonale, d’une sorte de nouvel axe géopolitique : de Vladivostok à Buenos-Aires ou de Pékin à Sao Paolo, comme on veut.

Cette carte nous montre un début de masse compacte au nord-est – avec un triangle Moscou-Pékin-New Dehli. Mais la tendance, c’est une consolidation progressive au Proche-Orient. Et un début de consolidation en Afrique et en Amérique latine.

A la place des Américains, non seulement, on serait inquiet de voir cette tendance générale ; mais au lieu d’essayer de combattre la tête stratégique du nouvel axe géopolitique mondiale à la marge – en Ukraine ou à Taïwan – on se préoccuperait de ne pas perdre pied en Afrique, en tentant d’empêcher la consolidation de la diagonale sur ce continent. Ce qui est en train de se construire, potentiellement, c’est la création d’un espace homogène où se construiront les flux de l’économie mondiale du XXè siècle, tandis que l’espace anglophone sera replié sur lui-même. Au risque de faire une mauvaise plaisanterie, on voit se dessiner un boomerang Londres-San Francisco-Sydney…..

Bien entendu aussi, dans cette nouvelle configuration, la question pour l’Europe est de savoir si elle veut accompagner le repli anglo-saxon ou se joindre, par l’espace méditerranéen et l’espace est-européen à la construction du nouveau monde.

C’est bien toute la géopolitique qui est à repenser!